Kirche rechnet gerne in

Jahrhunderten

Stellen

wir uns den kleinen Max vor, er ist neun Jahre alt und feiert bald Erstkommunion. Eine engagierte Katechetin hat ihn

zusammen mit einigen Eltern auf den grossen Tag vorbereitet, ein Priester kommt zu Besuch, um die Messe zu feiern und

Max

die erste heilige Kommunion zu spenden. Der Priester ist als Pfarradministrator für mehrere Pfarreien zuständig. Der letzte

Pfarrer, der in der Gemeinde wohnte und den die Leute wirklich kannten, starb ungefähr Anfang der 2000er Jahre.

Diese

Geschichte könnte so ähnlich in vielen Pfarreien im

Kanton

Zürich spielen. In der Kirchenlandschaft hat sich

einiges

verändert. Als Max’ Eltern selbst Kinder waren, sah

die

Welt anders aus: Die Kirche mit Pfarrer,

Pfarrhaushälterin und Sakristan war noch im Dorf,

die

Leute kamen und engagierten sich (meist)

selbstverständlich.

Heute,

im Jahr 2025, wird erstmals weniger als die Hälfte

der

Wohnbevölkerung im Kanton Zürich einer der beiden

Landeskirchen angehören – so hat es die Ecoplan

Studie

2022 vorausgesagt, die im Auftrag der Evangelisch

Reformierten Kirche Schweiz und der Römisch

Katholischen Zentralkonferenz durchgeführt wurde.

«Die

grossen Konfessionen sind als Leitreligion an einem

Endpunkt angekommen», kommentiert das die Theologin Regula Grünenfelder im theologischen Diskussionspapier «Kirche im

Umbruch», das die Katholische Kirche im Kanton Zürich ebenfalls 2022 in Auftrag gegeben hat. Endpunkt? Bei weiterhin allein

etwa

290 000 Menschen über 15 Jahren, die heute im Kanton Zürich römisch katholisch sind?

«Wir»

Christinnen und Christen sind schweizweit weiter hin Millionen – und dennoch geht es oft um das «noch». Wer sind wir noch?

Das

Gefühl, immer weniger zu werden, plötzlich eine Minderheit zu sein, auch das gehört zu dieser Geschichte. So wie die Frage,

wie viel Geld noch zur Verfügung steht. Auch hier gibt es diese Gleichzeitigkeiten: Eben erst, Anfang Februar, hat der Kantonsrat Zürich einmal mehr den Rahmenkredit für die anerkannten

Religionsgemeinschaften gesprochen. Das heisst, dass in den Jahren 2026 bis 2031 insgesamt 50 Millionen Franken an die römisch katholische Kirche fliessen, für jene Aufgaben, die der

gesamten Gesellschaft nützen. Und gleichzeitig weist vieles in die Richtung, dass das Geld knapper wird.

Ein Sprung ins Jahr 2030. In fünf Jahren könnte Max – er ist dann 14 Jahre alt – zur Firmung gehen. Er wird das in einer Kirche tun, die nach der Veröffentlichung der Missbrauchsstudie

steht, die für 2027 erwartet wird. Jene Ergebnisse, die 2023 in der Vorstudie ans Licht gekommen sind, haben zu einer Verdopplung der Austrittszahlen im Vergleich zum Vorjahr geführt:

2023 sind 13 900 Personen aus der römisch katholischen Kirche im Kanton Zürich aus getreten, 2022 waren es 7244. Wie wird es 2027 aussehen? Werden Max und seine Eltern überhaupt

noch Teil dieser Kirche sein?

Die Ecoplan Studie jedenfalls rechnet für das Jahr 2030 mit etwa 260 000 Mitgliedern über 15 Jahren, die der römischkatholischen Kirche im Kanton Zürich zugehören, also 30 000 weniger

als heute. Ein Blick auf die Einnahmen aus Kirchensteuern zeigt: Ab 2030 wird der Rückgang auch finanziell spürbar werden. Warum? Die Steuern natürlicher Personen, also jene, die

Kirchenmitglieder bezahlen, werden in einem Mass weniger, das durch die Steuern juristischer Personen, also etwa durch Firmen, nicht mehr kompensiert werden kann. Dazu kommt: Noch

bis 2015 hat die Zuwanderung von Katholikinnen und Katholiken aus dem Ausland den hiesigen Schwund ausgeglichen. Seither vermag sie dies weder bei den Mitgliederzahlen noch bei den

Steuereinnahmen.

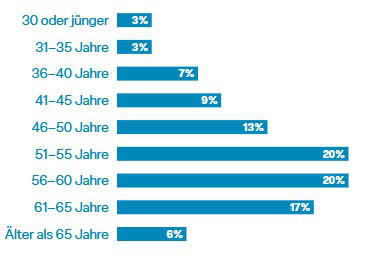

Da ist noch etwas: das Personal. In zehn Jahren, 2035, wer den 43 Prozent der pastoralen Mitarbeitenden im Bistum Chur pensioniert sein, 43 Prozent sind also heute 56 Jahre oder älter.

Zum Vergleich: Im gesamten Schweizer Arbeitsmarkt sind es 22 Prozent – ebenfalls eine hohe Zahl, und dennoch nur halb so viele. Von den Priestern, derer es so wieso schon wenige gibt,

werden nochmals 15 Prozent weniger im Einsatz sein, von den Ordenspriestern sogar 30 Prozent. Den Löwenanteil der Pensionierungen machen hingegen die Nicht Priester aus – 50 Prozent

der Theologinnen und Theologen sowie 60 Prozent der Diakone wer den nicht mehr im aktiven Dienst der Kirche stehen. Das ist die Hälfte der Menschen, die aktuell die Hauptverantwortung

für das kirchliche Leben vor Ort tragen. Wer wird die Grossmutter von Max beerdigen, wenn sie verstirbt – sie, die immer römisch katholisch geblieben ist, weil die Kirche ja auch viel Gutes

tut? Vielleicht eine ehrenamtlich Engagierte, die sich auf Abdankungen spezialisiert hat? Oder eine freischaffende Ritualfachfrau, die von Max’ Familie dafür entlohnt wird?

Dass die Personaldecke dünner wird – und dass dies nicht nur an Pensionierungen liegt, zeigt sich seit Jahrzehnten. 2012 hat die Theologin Monika Notter im Auftrag des da maligen «Rates

der Laientheologinnen, Laientheologen und Diakone» eine kleine, aber aufschlussreiche interne Umfrage durchgeführt, die dem Forum vorliegt. Sie hat herausgefunden, dass im Bistum Chur

ein Drittel aller zwischen 1990 bis 2011 ausgebildeten Theologinnen, Theologen und Diakone nicht mehr in kirchlicher Anstellung waren. 50 Prozent waren in den ersten drei Jahren ihrer

Tätigkeit abgesprungen. Meistgenannte Gründe: fehlende Perspektive, vorgegebenes Berufsbild, kirchliche Strukturen. Fragt man Insider, was mit derartigen Erkenntnissen passiert ist, lautet

die Antwort einhellig: nichts.

Nun liegen zur Personalsituation im Bistum Chur erstmals belastbare Zahlen vor, erstmals für alle sieben Bistumskantone, erstmals wurden nicht nur Personen mit einer bischöflichen

Beauftragung erfasst, sondern zum Beispiel auch Jugendarbeitende oder Sozialarbeitende. Man hat sie auch gefragt, ob sie bereit wären, sich weiterzubilden und mehr Verantwortung zu

übernehmen. Den Impuls dazu gab Urs Länzlinger, Co Leiter der Stabsstelle Personal: «Wir haben jetzt die Fakten, aber das ist noch nicht die Lösung», sagt er. Zusammen mit Guido

Estermann tourt er nun durch die Kantone, spricht in Pfarreien, vor Fachstellen Leitenden und Synodenmitgliedern, um zunächst Bewusstsein zu schaffen für die «enormen

Veränderungsprozesse», die der Kirche ins Haus stehen. Guido Estermann, Theologe und Primarlehrer mit lang jähriger Erfahrung in Prozessbegleitung, ist seit Herbst 2023 im Auftrag von

Luis Varandas, Generalvikar für Zürich und Glarus, für die Pastoral zuständig – dafür also, Impulse zu geben, wie Glaube heute gelebt und verkündet werden könnte. Sein Credo: «Pastoral

und Personal zusammen denken», schliesslich gebe es keine Pastoral ohne das entsprechende Personal.

Die Analyse der gegenwärtigen Situation fällt klar aus: «Es wird nicht so weitergehen wie bis jetzt», meint Länzlinger. Und Estermann: «Die 43 Prozent, die wegen Pensionierungen wegfallen,

werden wir nie mehr ausgleichen», selbst dann nicht, wenn Quereinsteigerinnen leichter in einen kirchlichen Beruf kämen oder aktive Mitarbeitende sich weiterentwickeln würden.

Kompensation ist unmöglich. «Wir müssen Abschied nehmen.»

Guido Estermann warnt vor «Optimierungswahn». In die Falle zu tappen, dasselbe wie bisher zu tun, nur jetzt besser, schneller, öfter. Als würde die erhöhte Anstrengung die Ausfälle

ausgleichen können. «Dann scheitern wir», ist er überzeugt, «wir müssen loslassen. Damit Raum entsteht, vielleicht für Neues.»

Einer, der eine Idee hat, ist Klaus Meyer. Der 65 Jährige wird in absehbarer Zeit pensioniert und ist seit 23 Jahren Pfarrer der Pfarrei Herz Jesu in Winterthur Mattenbach. «Ich habe unsere

Pfarrei herzlich gern gehabt. Aber es liegt auf der Hand, dass wir so nicht mehr weiterarbeiten können», erzählt er. In den letzten Jahrzehnten hat er immer wieder in Prozessen mitgedacht,

die pastoral und strukturell auf die Veränderungen reagieren wollten – die aller dings immer wieder versandet seien. Aktuell stellen die sieben Pfarreien im Raum Winterthur, die als eine

Kirchgemeinde organisiert sind, Überlegungen an, was die Marke 15 000 für sie bedeutet: In fünf bis sieben Jahren könnte die Zahl der Katholikinnen und Katholiken in Winterthur auf 15

000 sinken, aktuell sind es rund 22 000. Meyer bringt zwei Aspekte zusammen: vor Ort präsent bleiben – und gleichzeitig zusammenarbeiten. Nicht nur punktuell zusammenarbeiten,

sondern strukturell. Die Struktur aber nicht sofort umbauen, damit die Menschen nicht zuerst den Mangel spüren, sondern nach und nach positive Erfahrungen machen. Dann erst die

Struktur nachziehen. Meyers Idee wäre auch mit dem Kirchenrecht konform, im Kern geht es nämlich darum, zunächst einen sogenannten «Seelsorgeraum» zu schaffen – also die

kirchenrechtlich mögliche, nicht streng definierte, aber verbindliche Zusammenarbeit mehrerer Pfarreien. Funktioniert das, könnten nach einigen Jahren die einzelnen Pfarreien aufgelöst

werden.

In einem Punkt sind sich die meisten einig, die lange im kirchlichen Umfeld arbeiten: Ohne die eine oder andere Art von struktureller, räumlicher Zusammenlegung wird es nicht gehen. Die

grosse Frage ist nur, wie zusammenlegen und mit welchem Ziel? Meyer sagt: «Es braucht den Vorrang der Pastoral, es dürfen nicht nur finanzielle Überlegungen eine Rolle spielen oder die

Verteilung der Priester.»

Konkret stellt sich Meyer vor, dass die Pfarreien und die nach Sprachen organisierten Missionen einer Region in Fachteams zusammenarbeiten. Die Angestellten bleiben vor Ort, schliessen

sich aber über Pfarreigrenzen hinauszu Kreisen zusammen: Jugendarbeit, Katechese, Sozialarbeit, Kirchenmusik. In der Mitte steht ein Leitungsteam aus einem Priester und zwei

Theologinnen. Meyer betont die Beteiligung von qualifizierten Frauen an der Leitung, «sonst sind wir nicht glaubwürdig». Vor Ort gäbe es keine Gemeindeleitenden mehr, sondern pastorale

Mitarbeiten de mit unterschiedlichen Profilen. Die Leitungspersonen der Fachteams bilden mit dem zentralen Leitungsteam die «Pfarreikonferenz». Ein hierarchisches System also, in dem die

Verantwortung aber auf mehrere Schultern verteilt ist, damit die Fachkompetenz in eine grössere Region ausstrahlen kann.

Nun ist die Idee, regional zusammenzuarbeiten, nicht neu. Katholischerseits im Kanton Zürich immer wieder angedacht und in manchen Seelsorgeräumen mehr oder weniger erfolgreich

ausprobiert, werden im Bistum Basel Pfarreien bereits seit 2012 flächendeckend in Pastoralräume zusammengefasst. Auch die reformierte Kirche in der Stadt Zürich hat sich zu einer

Kirchgemeinde zusammen geschlossen, die in Kirchenkreisen organisiert ist. Doch: Ist das nicht gerade jene Effizienzsteigerung, vor der gewarnt wird? Und: Bewährt sich der

Zusammenschluss nach Regionen überhaupt? Interessanterweise scheint es keinen Erfahrungsaustausch über Bistums oder Konfessionsgrenzen hinweg zu geben.

Alternativen sind denkbar: Müsste man nicht viel stärker die soziologischen Gegebenheiten berücksichtigen? Was suchen die Menschen, was brauchen sie? – Und das in einem höchst

heterogenen Lebensraum wie dem Kanton Zürich. Thomas Münch, Theologe und Gemeindeleiter, hat bereits 2014 in seinen Vorüberlegungen zu pastoralen An geboten im urbanen Raum

des Dekanats Zürich Stadt auf die Notwendigkeit hingewiesen, vor allem die Lebenswelten, die Milieus ernst zu nehmen. Ein anderer Zugang wäre, von den Teams her zu denken:

Zusammenarbeit funktioniert doch vor allem dann, wenn die Beteiligten eine gemeinsame Sprache sprechen und ähnliche Ziele verfolgen. Schliesslich, nochmals anders: Bei sämtlichen

Überlegungen denken wir konfessionell. Reformierte schliessen sich in dieser Weise zusammen, katholische vielleicht in einer anderen. Wäre es womöglich am sinn vollsten, innerhalb von

Quartieren Synergien zu schaffen – ökumenisch, interreligiös, mit zivilgesellschaftlichen Akteurinnen und Akteuren? In welchen Strukturen sind wir dann aber organisiert, und wer finanziert

diese?

Fragt man bei jenen nach, die mit jahrelanger Erfahrung erfolgreich eine lebendige Pfarrei leiten, zeigt sich ein klares Bild: Die Vernetzung im Quartier ist selbstverständlich geworden, sie ist

organisch gewachsen und wird gepflegt, dort wo es inhaltlich und personell sinnvoll ist. Funktionierende Pfarreien sind lange schon zu Quartier Playern geworden.

Daniela Scheidegger wohnt seit 1994 im Pfarreigebiet von St. Konrad in Zürich Albisrieden. Die Theologin engagierte sich zunächst als Gemeindemitglied, wuchs in verschiedene Aufgaben

hinein und übernahm 2018 die Gemeindeleitung. Ein Blick in die Zukunft: St. Konrad im Jahr 2030? «Schwierig», sagt sie nach längerem Überlegen. Einige vom Team, auch sie selbst, seien

dann pensioniert, die jetzt aktiven Personen dann wieder fünf Jahre älter geworden. Sie hoffe auf die jüngeren, «die hier gute Erfahrungen gemacht haben», und setze auf das Leitbild der

Pfarrei: «Bei Neuanstellungen bildet es den Boden. Wir sind eine offene und liberale Pfarrei, das ist jenen, die auch in fünf Jahren aktiv sind, ein wichtiges Anliegen.» Die Vernetzung werde

sich intensivieren, nach und nach auch mit anderen Pfarreien. Gerade die Kooperation mit Nachbarspfarreien sei allerdings gar nicht so einfach. «Ein Beispiel: Es wäre naheliegend, den

Firmkurs gemein sam anzubieten. Wir können uns bislang aber nicht einmal auf das Firmalter einigen.» Während es sich in St. Konrad seit Jahrzehnten bewährt hat, junge Erwachsene mit 17

oder 18 zu Firmen, setzt man andernorts das Alter wieder herunter.

Ortswechsel: Pfarrei St. Georg in Küsnacht am Zürichsee. Matthias

Westermann ist Theologe, Sozialarbeiter und Diakon. Seit

2004 leitet er die Gemeinde, zu der auch St. Agnes in Erlenbach gehört.

Im Unterschied zur Stadt Zürich würden die Menschen,

einmal zugezogen, nicht mehr so schnell weggehen wollen, in manchen

Jahren habe man mehr Taufen als Beerdigungen und ein

konstantes Engagement hunderter Freiwilliger. Sorgen macht er sich trotz

dem, denn auch hier wird in fünf Jahren der Grossteil des

Teams inklusive er selbst pensioniert sein. «Wer soll da nachkommen?»

Westermann zeigt sich irritiert über eine junge Generation,

die so stark auf ihre Work Life Balance achte, dass sich kaum noch

jemand «voll reingeben» wolle. Er erlebt, wie unattraktiv ein

kirchlicher Beruf für junge Menschen heute ist, was er auch auf die

jahrelange Polarisierung im Bistum zurückführt. Und

Priester? «Die Seminaristen des Bistums Chur passen in einen PKW», sagt

er nicht ohne Ernst. Für Westermann, der mit der Pfarrei

eine «klare römisch katholische Identität, aber im Heute» lebt, bleibt die

Feier der Sakramente zentral: «Es wird uns nicht helfen,

wenn wir unser Alleinstellungsmerkmal aufgeben.»

Weitgehend entspannt zeigen sich die erwähnten Gemeindeleitenden wie

auch die Zuständigen der Kirchen pflegen beim Thema

Finanzierung. Gut möglich, sagt Louis Grosjean, Gutsverwalter und Kirchgemeindepräsident in Küsnacht Erlenbach, dass man im Jahr 2030 einen gewissen Rückgang der Einnahmen durch

Kirchensteuern spüren werde. Aber: «Wir haben ein grosses Eigenkapital, damit werden wir weiterhin sorgfältig umgehen, sodass wir nicht schmerzhaft einsparen müssen.» Seit den 1960er

Jahren steht auf einem Teil der kirchlichen Liegenschaft in Küsnacht zum Beispiel eine Tankstelle. Der Boden, im Besitz der pfarreilichen Kirchenstiftung, ist also gewinn bringend vermietet.

Die Vermietung eigener Liegenschaften könnte für Pfarreien und Kirchgemeinden in Zukunft wichtig werden, um unabhängiger von Einnahmen aus Kirchensteuern zu sein.

Plácido Rebelo hat einen anderen Zugang. Der 52 jährige Priester ist im indischen Goa aufgewachsen, hat zum Studium die Welt bereist, ein Waisenhaus mit aufgebaut und lebt seit 2013 in

der Schweiz. Seit vier Jahren arbeitet er in Maria Lourdes in Zürich Seebach. Nur hier und in Rom hat er das «Pfarreimodell» erlebt, mit je unterschiedlichen Arten, Kirchensteuern zu erheben.

«In 95 Prozent der Kirchen auf der Welt läuft es anders», meint er und sieht darin keinen Nachteil: «Jeder, der zur Kirche kommt, ist sensibilisiert, etwas zu geben – nicht verpflichtet.» Es

brauche dazu charismatische Persönlichkeiten, die aktives Fundraising betreiben. «Je nachdem, wie gut man ist», lacht er. Rebelo bringt ein grosses Vertrauen in natürliche Entwicklungen

mit, auch mit Blick auf Maria Lourdes: «Die Pfarrei ist organisch gewachsen, sie wird so weiterwachsen.» Seit Jahren müssten offene Stellen nicht ausgeschrieben werden, immer wieder

fänden sich Engagierte vor Ort, die sich aus und weiterbilden liessen und dann Verantwortung in der Kirche übernähmen. «Diese Menschen haben eine Missio im Herzen.» Und was, wenn die

Bistumsleitung diese «Missio» nicht anerkennt? Rebelo gibt zu, diesbezüglich bereits «schlaflose Nächte» gehabt zu haben. «Nicht, dass sie beide Augen zudrücken würden. Aber ich habe

erlebt, dass es wahre Möglichkeitengibt, einen Konsens zu finden.» Von den Personalverantwortlichen wünscht er sich «Leadership»: «Nicht die Löcher mit Personal stopfen – sondern die

Menschen entwickeln, die da sind, sodass sie ihr Potential und ihre Talente entfalten.»

Regula Grünenfelder formuliert in ihrem theologischen Diskussionspapier «Kirche im Umbruch», welche Aufgabe die grossen Konfessionen haben könnten, am Ende ihrer Zeit als

«Leitreligion» angekommen: «Sie übernehmen Verantwortung für das zukünftige transzendentale Obdach, das nicht unter ihrer Aufsicht entstehen, aber sich mit ihrer Mitwirkung bilden

kann.» Ihr schweben «lebendige Orte» vor, an denen sich «neue Kerngemeinschaften» bilden, «intergenerationell und interreligiös». Der kleine Max, der heute seine Erstkommunion

empfängt und morgen gefirmt wird – wird er seine Hochzeit an einem interreligiösen Quartierort feiern? Wie immer sie dann konkret aussehen mag: hoffentlich in einer Gemeinschaft!