«Thomas, der Apostel»

Zwilling,

Zweifler,

Indienmissionar – Thomas hat unter den Aposteln ein

eigenständiges Profil. Sein Gedenktag wird in neun

christlichen Kirchen gefeiert, in unserer am 3. Juli.

Jesus könnte Thomas vielleicht Ta’am gerufen haben. Das

ist die Wurzel des Namens Thomas, aus der aramäischen

Sprache, die auch Jesus gesprochen hat. Ta’am heisst

Zwilling. Rund 300 Jahre nachdem Jesus und Thomas

miteinander unterwegs waren, wissen die sogenannten Tho-

masakten zu erzählen, die beiden könnten tatsächlich

Zwillinge gewesen sein. Zumindest im übertragenen Sinn:

Als ein «Zwilling» Christi soll Thomas Wunder vollbracht und

Menschen bekehrt haben. Und das in

Indien.

Tatsache ist, dass sich heute sieben Kirchen im Osten

Indiens «Thomas-

christen» nennen. Sie sehen im Apostel Thomas ihren

Gründervater, der für seinen Glauben dort auch das

Martyrium erlitten haben soll. Berühmt geworden ist Thomas

für eine Geschichte, die in der Bibel überliefert ist. «Wenn

ich meine Hand nicht in seine Seite lege, glaube ich nicht»

ist jener Satz, der Thomas in Verruf gebracht hat, an der

Auferstehung Jesu zu zweifeln. Jesus dagegen lässt sich

herausfordern. Ein Privileg, das einem «Zwilling» offenbar

zusteht.

Text: Veronika Jehle

Maria, die Apostelin

Sie steht für Gleichberechtigung. Ihren Gedenktag am 22. Juli hat

Papst

Franziskus zum

Fest erhoben

und Maria

Magdalena

damit den

Aposteln

gleichgestellt.

Für mich

persönlich

gehört die

Szene zu den

berührendsten

Momenten im

Neuen

Testament:

Jesus steht

ihr

gegenüber und

sagt nur:

«Maria!» Und

sie, die

ihn nicht

erkannt hat

– die ihn

auch nicht erkennen konnte,immerhin war er doch

gestorben –, erkennt am Klang ihres Namens den

Ersehnten in ihm. Intimität und Unschuld sprechen

so ruhig und innig aus diesem kurzen Dialog.

Es ist der Moment, der mein Sinnbild für

Gleichberechtigung ist: Jesus und Maria

Magdalena, Mann und Frau erkennen einander. Auf

Augenhöhe. Und anerkennen einander. In aller

Unterschiedlichkeit. Das ist Liebe. Das ist

Nächstenliebe. Agape, ob mit oder ohne Eros.

Natürlich ist gerade sie die erste Zeugin der

Auferstehung. Natürlich ist gerade sie eine von

jenen, die unter dem Kreuz ausharren. Natürlich

ist gerade sie Apostelin und geht mit Jesus

gemeinsame Wege. Natürlich lässt Jesus gerade sie

nahe an sich heran. Nicht weil sie eine Frau ist,

sondern weil sie bereit ist. Vielleicht ist sie

derart bereit, weil sie eine Frau ist. Nahe bei

Jesus ist, wer nahe bei Jesus ist. Unabhängig vom

Geschlecht.

Veronika Jehle

Maria Regina

Maria, die Mutter, hat einen Ehrentitel: Regina, lateinisch

für Königin. Das Fest «Maria, Königin des Himmels » begeht

unsere Kirche am 22. August, acht Tage nach Himmelfahrt.

Ich beobachte die Kinder einer Freundin beim Spielen. Ein

Junge und ein Mädchen, beide im Kindergartenalter. Sie

spielen Familie. Das

Mädchen steckt ein

Kissen unter ihr Shirt,

sie ist schwanger.

Stolz trägt sie den

grossen Bauch vor

sich her. Bald wird das

Baby auf die Welt

kommen.

Während mir die Freundin

erzählt, wie es

ihr geht, wie sich so

manches verändert

hat, seit die Kinder da

sind, wie müde sie

ist, wie sie sich nach

Ruhe sehnt und

nach einem Moment nur

für sich allein –

während wir also

plaudern, haben

die Kinder ein neues

Spiel entdeckt.

Sie setzen sich

gegenseitig Kronen

auf, steigen feierlich

aufs Sofa und

nehmen Platz auf dessen

Lehne.

Ich gehe zu den beiden

und frage, wer sie

denn wohl seien? «Ich

bin die Königin

von diesem Land», sagt

sie sehr ernst.

«Und was macht die

Königin?», frage

ich zurück. Einen Moment

lang schaut sie

mich mit grossen Augen an und weiss nichts zu sagen, dann

lacht sie, wirft die Krone vom Kopf und springt weg. Ich

muss an die Grossen der Welt denken. Was wissen sie schon,

was sie tun? Und ich verstehe die Sehnsucht: nach einer

ewigen Mutter, nach einer wirklichen Königin.

Text:Veronika Jehle

Mutig nach vorne schauen

Stiftskirche in Neustadt an der Weintraße

mit Pfarrer

Michael Landgraf und

Pfarrerin Dr.

Nicole Schatull

Wie kriege

ich meine Zukunft

gebacken?“

fragen sich

Jugendliche

zu Beginn des neuen

Schuljahrs.

Für ihren

Traumberuf

brauchen sie gute

Zensuren. Das

macht Druck.

Andere

möchten nach der

Schulzeit

gern auf andere

Kontinente

reisen, wissen aber

nicht, ob sie

sich das zutrauen

können. Wie ermutigend in solchen Zeiten der Ungewissheit und

Neuorientierung der Glaube an einen persönlichen Gott ist,

Kirchenjahr

Enthauptung

Es ist ein

makaberer Anlass, an den

am 29. August

gedacht wird: Johannes der

Täufer wurde geköpft.

Die Geschichte aus dem

Markus-Evangelium

liest sich wie ein Krimi.Krimis

lesen sich gut, wenn

sie rea-listisch sind, komplex,

verwickelt und

verworren, wie das Leben

selbst. Ein Feuerwerk

der Emotionen, die ab-

gleiten ins Böse,

abgründig und er-

schreckend. Die Verse

14 bis 29 aus dem sechsten

Kapitel des Evange-

liums von Markus lassen da

nichts vermissen. Sie erzählen, wie Eifersucht und Intrige einen Menschen Kopf

und Kragen kosten. Die Akteure: König Herodes und der Prophet Johannes der

Täufer, zwei Männer mit Visio-nen, allerdings mit gegensätzlichen. Dann zwei

Frauen, Herodias und Sa-lome, ihre Tochter. Die Handlung: Herodes heiratet

Herodias unrech-terweise, Johannes macht daraus kein Geheimnis. Herodias hasst

den Täu-fer dafür und für seinen Einfluss auf ihren König. Am Geburtstag des Königs

passiert es dann. Salome tanzt für Herodes, so betörend, dass dieser sagt: «Bitte

mich, um was du willst, ich will es dir geben.» Den Kopf des Propheten will

Salome. Nicht zufällig, hatte sie als anständige Tochter doch ausge-rechnet ihre

Mutter gefragt, was sie sich wünschen solle. Eifersucht, Int-rige, Mord niemand soll

mehr sa-gen, die Bibel überliefere keine rea-listischen Geschichten.

Veronika Jehle

Spiritualität ganz alltäglich

Gipfelschnaps trinken

Ich liebe die Berge und das Wandern. In diesen

Sommerferien habe ich mir einen lange gehegten Touren-Traum

erfüllt. Nach vielen Jahren war ich wieder einmal in der

Greina-Ebene, einem magischen Ort in den Bündner

Bergen. Zusammen mit meiner Frau fuhren wir ins Val

Lumnezia, von Chur mit der Rhätischen Bahn und per

Postauto auf 1560 Meter zum Ausgangspunkt nach

Vrin. Nach dreistündigem Aufstieg erreichten meine

Frau und ich den Pass Diesrut auf 2428 Meter, wo

sich ein grandioser Ausblick auf die Greina-Ebene

eröffnete, die auf Romanisch «Plaun la Greina»

genannt wird.

Die Greina ist eine der schönsten und grössten

Hochebenen der Schweiz. Die herrliche,

unberührte Naturlandschaft wurde in den

Jahren 1948 und 1949 sowie 1985 bekannt, als

in der Greina ein Wasserkraftwerk mit

Stausee gebaut werden sollte. Die Greina-

Ebene gehört zum Quellgebiet des Rheins

und dessen Wasser sollte auf der Alpensüdseite

turbiniert werden. Landesweite Proteste

führten dazu, dass das Projekt zurückgezogen

wurde. Seitdem ist die Greina als Schutzzone

ins Bundesinventar der Landschaften und

Naturdenkmäler von nationaler Bedeutung

aufgenommen, denn sie birgt ein Hochmoor mit

einer paradiesischen Vielfalt seltener Gräser

und Pflanzen.

Nach sechs Stunden Wanderung kommen wir

also zur Motterascio-Hütte des SAC und

übernachten dort. Höhepunkt unserer

Wanderung sollte am nächsten Morgen die

Besteigung des 3149 Meter hohen Piz Terri

werden. Nach drei Stunden erreichen wir den

Terri-Gipfel und geniessen am Gipfelkreuz die

gigantische Aussicht in die Bündner und Tessiner

Alpen. Eine Inschrift erinnert daran, dass der

Piz Terri erstmals im Jahr 1801 von Pater Placidus a

Spescha vom Kloster Disentis bestiegen wurde.

Aus Freude und Erleichterung über den Aufstieg

begehen wir am Gipfel ein schönes Ritual, das ich schon

von meinem Vater gelernt habe: Wir berühren das

Gipfelkreuz, geben uns einen Gipfelkuss und sprechen still ein

Vaterunser. Dann holen wir den Gipfelschnaps aus dem Rucksack.

Freilich warnen Gesundheitsapostel immer wieder davor, weil

Bergtouren einen klaren Kopf verlangen. Für einen Moment ignorieren wir all diese Ratschläge und geniessen einen Schluck Edelbrand, hier oben

zwischen Himmel und Erde. Wir danken Gott für das Wunder der Natur – und sind uns ziemlich sicher, dass Pater Placidus damals auch einen

Gipfelschnaps im Gepäck hatte.

Text: Christian Cebulj, Rektor der Theologischen Hochschule Chur

Die Würde des Menschen in der Pflege ist mir nach wie vor ein grosses Anliegen.

Wofür stehen Sie ein?

Pflegende sollen nicht Tätigkeiten abarbeiten müssen, sondern für den kranken Menschen da sein. Die innere Präsenz hilft,

Prioritäten zu setzen, um nicht alles, aber das Wichtige zu tun.

Die Politik und die Gesellschaft müssen Rahmenbedingungen schaffen, damit das möglich ist.

Wie verhält sich Ihr Ordensleben, Ihr Glaube, zu Ihrem Engagement?

Ich kann das nicht trennen. Ich bin ich, in meinem Leben im Kloster genauso wie in der Bildungsarbeit. Meine

Ordensgemeinschaft gibt eine Lebens- und Gebetsstruktur. Wenn ich vor schwierigen Situationen stehe, merke ich, wie Gott

mich hält.

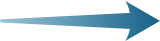

Franziskus von Assisi

«Il Cantico di Frate Sole» heisst das wunderbare Lied des

Italieners Francesco, «Der Gesang von Bruder Sonne». Ein

poetischer Beitrag zur Klimadebatte.

«Höchster, allmächtiger, guter Herr, dein ist das Lob, die Herrlichkeit

und Ehre und jeglicher Segen. Dir allein, Höchster, gebühren sie

und kein Mensch ist würdig, dich zu nennen.» So beginnt sein Gesang,

der Lob-gesang des Franziskus, geschrieben im 13. Jahrhundert.

Sonne und Mond werden darin zu seinen Geschwistern, zusammen mit

allem, was ist. Als wäre der Mensch einzig und alleine auf dieser

Welt, zu staunen, zu beob-achten und sich zu freuen, singt er Gott und

allem Lebendigen ein Lied. «Gelobt seist du, mein Herr, für

unsere Schwester Mutter Erde, die uns erhält und lenkt und vielfäl-

tige Früchte hervorbringt, mit bunten Blumen und Kräutern.»

Franziskus weiss, dass er alles Lebensnotwen-dige geschenkt bekommt.

Nehmen und besitzen wäre Zerstörung. Ist das gemeint, wenn der

Heilige weiter singt «Wehe jenen, die in töd-licher Sünde sterben»?

Franziskus hatte den prunkvollen Mantel seines Vaters eingetauscht

gegen eine ein-fache braune Kutte, er lebte mit der Natur und fand seinen

persönlichen Einklang mit ihr. «Selig, die Gott finden wird in

seinem heiligsten Willen.»

von Veronika Jehle

Antonius Maria

Claret

Kennen Sie diesen

Heiligen?

Sein Gedenktag wird

in der

katholischen

Tradition am

24. Oktober begangen

– sein Leben

hat Auswirkungen

bis heute,

«Claretiner» werden sie genannt, jene Männer, die sich für andere

einsetzen und sich dabei in der Nachfolge des heiligen Antonius Maria

Claret sehen. Der Spanier Claret begann mit fünf anderen im Jahr 1849,

heute sind es in seinem Orden rund 3000 in über sechzig Ländern. Zwei

davon leben und arbeiten in

Zürich. Sie feiern Messen und springen ein, wo Priester gebraucht werden, sie spenden Sakramente und besuchen Kranke im Spital, sie sammeln Spenden für die

Aufgaben ihrer Kollegen

rund um die Welt. Auch «Claretinerinnen» gehen auf den Gründer zurück. Antonius Maria Claret muss das an sich gehabt haben, was viele zu Heiligen macht: Er hat

einige konkret

angesprochen, er hat verstanden, sie zu begeistern. Er hatte eine Vision, was zu tun ist, und hat begonnen, es zu tun. Begeistert war er von Jesus Christus und von der

katholischen Weise, ihm zu

folgen.

Aus dem Sohn eines Webers

wurde so der Bischof von Santiago de Cuba und später der Beichtvater der spanischen Königin Isabella II. Karriere auf katholisch. Kurz vor seinem Tod 1870 hat er

sich am Ersten Vatikanischen Konzil für die Unfehlbarkeit des Papstes eingesetzt.

von Veronika Jehle

Im Advent schmerzt die Wunde besonders

Advent und vor allem Weihnachten wird von vielen Singles als schmerzhaft erlebt. Die Frage, mit wem oder wie ich feiern soll, liegt in der Luft. Viele bleiben für sich und spüren am Festtag der Liebe die schmerzhafte Seite der

Einsamkeit besonders stark. Die Wunde, die viele Singles mit ihrer Lebensform empfin-den, kann an Weihnachten besonders schmerzen.Die Gruppe dieser Menschen ist über alle Alter verteilt und betrifft mehrere

Lebensstände gleichzeitig: Verwitwete, Geschiedene, Partnersuchende, Allein-Gebliebene und solche, die sich für die-se Lebensform entschieden haben.

Das Büchlein von Hildegard Aepli «Alles beginnt mit der Sehnsucht. Impulse für Singles im Advent» kann gratis bezogen werden bei Übernahme der Portokosten. Interessierte melden sich bei: emanuela.zaccari@bistum-stgallen.ch

Der Allein-Stand betrifft zudem uns alle.Denn auch innerhalb einer Partner-schaft geht es darum, allein stehen zu können. Und letztendlich stehen wir Menschen am Lebensabend alleine vor Gott. Ich allein bekam mein Leben und

ich allein gebe es sozusagen wieder Gott zurück. Gerade die manchmal schwierige Advents- und Weihnachts-zeit kann uns helfen, dieses in uns sel-ber und in Gott «Verwurzelt sein» zu stärken und zu fördern.H

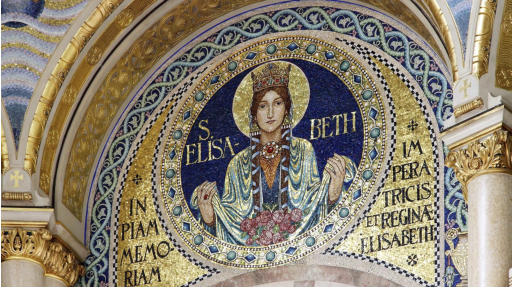

Elisabeth von Thüringen

Warum werden reiche Menschen heilig, bloss weil sie teilen? Diese Frage stellt mir das Leben meiner zweiten Namenspatronin, deren

Gedenktag wir am 19. November feiern.

Elisabeth wird als Frau beschrieben, die mit

allem gesegnet war: edle Abstammung, vielversprechende Zukunft

durch Heirat, solider Wohlstand, gut gebildet,

und schön, selbstverständlich. Ihr Leben fällt ins 13.

Jahrhundert, eine Zeit der Burgen und Landgrafen,

der Kriege um Gottes Willen und einer wundersam tiefen

Frömmigkeit.

Elisabeth aber wächst über den Luxus hinaus:

Weder behält sie ihre Güter für sich, noch begnügt sie sich

mit einer Frömmigkeit der wohlklingenden Worte.

Sie pflegt Kranke, bringt Brot von ihrer Burg zu den Leuten

hinunter, später wird sie ein Spital gründen.

Bemerkenswert.

Schon Jesus wusste, wie schwer es gerade für die

Wohlhabenden ist, diese sogenannte Freiheit der Kinder Gottes

zu erlangen. Dahinter steckt die eigenartige

Logik der Realität: Wer mehr hat, teilt weniger leicht. Und so

ist wohl eine Antwort auf die Frage vom Anfang:

Ob nun reich oder arm – das Teilen der eigenen Gaben bleibt

der Schlüssel zur Heiligkeit, und zwar für alle.

Interessant ist, dass es eine Parallele gibt

zwischen Elisabeth und Siddhartha Gautama, dem Buddha. Beide

brechen aus, um unter den

Armen sich selbst und das Leben zu finden.

Text: Veronika Elisabeth Jehle